|

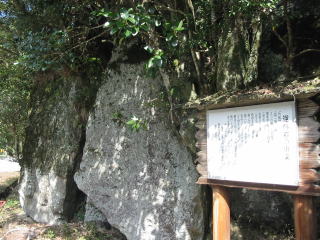

萩往還は、慶長9年(1604)の萩城築城後、城下町萩市と瀬戸内の港三田尻(防府市)をほぼ直線で結ぶ街道として開かれました。 全長は、約53kmあります。 萩のお殿様の「お成り道」(参勤交代道)として整備され、山陰と山陽を結ぶ陰陽連絡道として参勤交代や江戸時代の民衆の重要な交通路となりました。 幕末には維新の志士達が駆け巡った街道です。 この街道を平成15年5月17日・18日に萩からスタ−トし、途中にある佐々並市(旭村)に一泊し、翌日は、山口まで歩き、また日をあらため平成15年11月22日に山口から三田尻まで 歩きました。 |

| 平成15年5月17日(土)・18日(日) |