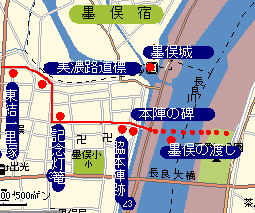

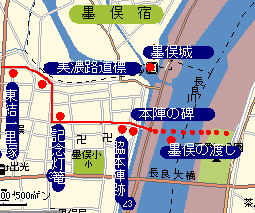

墨俣宿は、起宿から2里17町で大名の定宿としての本陣・脇本陣があり宿立人馬の継ぎ立てを業務とする問屋や墨俣渡しの渡船場があり享和2年(1802)家数263軒人口1218人でありました。

長良川をわたる「墨俣の渡し」があります。現在は長良大橋を渡り墨俣宿に入ります。

「墨俣城」は、木下 藤吉郎が蜂須賀 小六らの助力で永禄9年(1566)9月12日敵地墨俣へ向かい敵軍と戦いながら14日には築城し15日には信長公が入城し、その功績により武将に取り立てられ出世の出発点となった所です。一夜城として有名な所でこの一夜城は、小さな砦に過ぎませんでしたがその跡に平成3年お城が建ち資料館になっています。

墨俣宿の本陣は、関ヶ原の戦いの時伊達 正宗が宿泊した所で伊達様本陣とも言われており、そこに「本陣跡の碑」があります。すぐ近くには、「脇本陣跡」がありその時の門は、近くの本正寺の山門として残されています。

「琉球使節通行記念灯籠」は寛政3年(1791)琉球使節帰国の際一行の琉球国儀衛 毛延柱が通行記念にと残した刻銘入りの灯籠です。

街並みを過ぎ犀川の堤防へ上がる途中に美濃路の石標があり、堤防の道をしばらく歩くと堤防の下に「東結一里塚跡」があり馬頭観音と一里塚跡の碑があります。

|

前回と同じく名古屋駅まで夜行バスで行きました。、朝6時30分につきJRで岐阜駅に。そこから近鉄竹鼻線で前回の終了地である須賀駅を7時30分スタ−トしました。

前回と同じく名古屋駅まで夜行バスで行きました。、朝6時30分につきJRで岐阜駅に。そこから近鉄竹鼻線で前回の終了地である須賀駅を7時30分スタ−トしました。

大垣駅前のホテルを出発、8時に昨日歩き終わった舟町港跡を出発です。「久徳の一里塚」の手前に舟運で伊勢参りに出かけた塩田橋のたもとに立派な常夜灯がありましたが、丁度お祭りの準備をされていて写真をとることが出来ませんでした。

大垣駅前のホテルを出発、8時に昨日歩き終わった舟町港跡を出発です。「久徳の一里塚」の手前に舟運で伊勢参りに出かけた塩田橋のたもとに立派な常夜灯がありましたが、丁度お祭りの準備をされていて写真をとることが出来ませんでした。