中山道は、東海道(東の海沿いの道)と北陸道(北の陸地の中の道)の二つの道の中間の山道を意味しています。山越えが多いが東海道と異なり川留めになる河川も少なく姫宮の通行の殆どが中山道を利用していました。

中山道は、東海道(東の海沿いの道)と北陸道(北の陸地の中の道)の二つの道の中間の山道を意味しています。山越えが多いが東海道と異なり川留めになる河川も少なく姫宮の通行の殆どが中山道を利用していました。江戸日本橋より近江守山宿まで全長約129里10丁8間(約507.6Km)を中山道として整備され、この街道沿いに67次(東海道の草津宿・大津宿を入れて、武蔵国11宿・上野国6宿・信濃国15宿・木曽路11宿・美濃国16宿・近江国10宿、69次ともいわれている。)の宿場があります。

木曾の山道を通ることから「木曾路」とも呼ばれたようです。

京都三条大橋までは、135里22丁(約533Km)の街道となります。

中山道は、いままで平成10年6月5日から7日にかけ妻籠・馬籠・落合・中津川・大井・大湫・細久手・御嵩まで歩き、平成12年10月7日・8日に柏原・今須・関ヶ原と関ヶ原古戦場巡りを、また平成15年3月21日・22日に妻籠・三留野・野尻・須原・上松・福島まで歩いていますが街道時代の面影を随所に見ることができ好きな街道です。

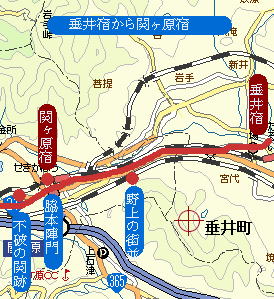

そんな街道を,以前名古屋の宮宿から垂井宿までの美濃路を歩き、引き続き京都三条まで行ってみたくなり、平成16年5月のゴ−ルデンウイ−クの1日(土)朝6時の新幹線に乗り関ヶ原に9時過ぎにつき関ヶ原宿から醒井宿まで、翌日2日(日)醒井宿から愛知川宿まで、3日(憲法記念日)には愛知川宿から武佐宿まで歩き武佐宿で交差する近江鉄道武佐駅でJR近江八幡駅まで行き新幹線で帰路につきました。 天気は3日間とも良く翌日4日は雨・風のようでしたので3日で切り上げてよかったと思っています。

不破の関跡を過ぎると山道に入り、鶯の滝等があり、今須峠を越えると今須宿にはいります。

不破の関跡を過ぎると山道に入り、鶯の滝等があり、今須峠を越えると今須宿にはいります。 国道を横断し大きな中山道の道標を左に入っていきます。

国道を横断し大きな中山道の道標を左に入っていきます。

番場宿に入ります。

番場宿に入ります。

五個荘町は、古い街並みの住宅街の中も歩きます。途中には京道の道標や、街並みも整備されており3日目の疲れも吹っ飛び快適な歩きです。

五個荘町は、古い街並みの住宅街の中も歩きます。途中には京道の道標や、街並みも整備されており3日目の疲れも吹っ飛び快適な歩きです。

中山道沿いにある左の建物が近江鉄道武佐駅で ここで今回の3日間の46kmの旅は終わりとして続きはまたにします。

中山道沿いにある左の建物が近江鉄道武佐駅で ここで今回の3日間の46kmの旅は終わりとして続きはまたにします。