岡山県内の第1回目の歩きは、広島県のJR神辺駅から岡山県の国境まで歩きそこからスタ−トです。

岡山県内の第1回目の歩きは、広島県のJR神辺駅から岡山県の国境まで歩きそこからスタ−トです。 |

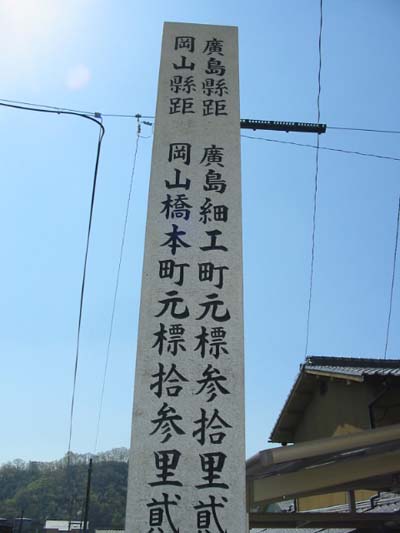

| 国境の道標 |

「高屋」は中国地方の子守唄発祥の地でうろこ壁の屋敷が残っております。

「下出部の一里塚跡」は、明治初年頃には榎木の枯木が残っていたそうですが今は石碑のみが建っています。

「七日市宿」は、最盛期には本陣・脇本陣・旅籠を含め80軒あったそうです。七日市宿を抜けると小田川岸に川越えをしていた所に「川越え跡」の石碑があります。

「間の宿今市」は、西の七日市宿と東の矢掛宿の中間にあり、間の宿として川越えが出来ないときには賑わったことでしょう。

「間の宿堀越」も古い町並みが残っています。

矢掛宿に入る手前で県道と合流する所に「常夜灯」が建っていました。「矢掛本陣」の石井家は酒造業を始めて庄屋から大庄家を世襲し備中南部でも有数の大地主で、現在内部は公開されています。本陣から東方面に少し歩いた所にある「脇本陣」の高草家は、庄屋役をつとめた旧家で間口14間のお屋敷です。

今日は、昨日少し歩き過ぎたのでしょうか体が少し重いようですが、元気を出して、朝6時30分JR吉備津駅を出発です。

今日は、昨日少し歩き過ぎたのでしょうか体が少し重いようですが、元気を出して、朝6時30分JR吉備津駅を出発です。

伊部の町並みを過ぎると「岡山紀行今昔」には、「この道は山中のせまい小道であり、そこをぬけてやっとのことで伊部に出た」とあり難所であった葛坂峠には「お夏の茶屋跡」があり、そこには、直径1m・深さ1.3mの井戸が残っています。

伊部の町並みを過ぎると「岡山紀行今昔」には、「この道は山中のせまい小道であり、そこをぬけてやっとのことで伊部に出た」とあり難所であった葛坂峠には「お夏の茶屋跡」があり、そこには、直径1m・深さ1.3mの井戸が残っています。