この日の天候は、雨が降ったり、止んだり、太陽が出たり不安定な日でしたが、8時30分関戸宿を出発です。

「御庄本陣」があった所は、今は空き地になっています。

西氏橋は別名「思案橋」と呼ばれ、中国路を上る旅人がここに来てこの橋を渡って岩国に回り錦帯橋を見物して行くかどうか迷ったのでこう呼ばれています。

「千体仏」は、お堂の中に千体の仏様がまつってあり、法要等の時お堂の中から似た顔の仏様を持って行き法要等を行ったもので岩国市の文化財に指定されています。

| 西 国 街 道 |

|

|

| 関戸宿から差川まで(約19KM) |

| 平成17年9月19日(月)敬老の日 |

|---|

この日の天候は、雨が降ったり、止んだり、太陽が出たり不安定な日でしたが、8時30分関戸宿を出発です。 |

|

| 関戸宿から錦川に沿って行くと川止めの時に止宿の必要があり、そのため「間の宿」の性格があった御庄に着きます。 「御庄本陣」があった所は、今は空き地になっています。 西氏橋は別名「思案橋」と呼ばれ、中国路を上る旅人がここに来てこの橋を渡って岩国に回り錦帯橋を見物して行くかどうか迷ったのでこう呼ばれています。 「千体仏」は、お堂の中に千体の仏様がまつってあり、法要等の時お堂の中から似た顔の仏様を持って行き法要等を行ったもので岩国市の文化財に指定されています。 |

|

|

|

| 御庄本陣跡 | 思案橋 | 千体仏 |

| 千体仏を過ぎると川の渓流に沿って上り坂になり、二軒屋から中峠を経て万葉集にも屈指の難所と詠まれた欽明路峠を下って行きます。 |

|

|

小高い所に「欽明寺」があり、そこから100m先にある、「武田屋敷」は、周防源氏の武田家が4世紀半を超え住まいとした所です。 玖珂にある「池田屋」は、宇野 千代の「残っている話」の中で「−−−玖珂の鞍掛城をみるためであった。−−−玖珂町の中ほどにある新町の池田屋という宿に着いた」と紹介されている宿です。 「灯籠と道標」は、ここから西北に向かい隣の川上村の妙見社(現 鮎原剣神社)に参拝していたものです。 「高森本陣」は周防高森にあり石田 三成も泊まったこともあり街道沿いにあり往時の面影を残しています。 「島田川通船跡発着場跡」は、船5隻で穀類等を運搬し、流域の産業開発に貢献したところです。 |

|

|

|

| 欽明寺 | 武田屋敷 | 池田屋 |

|

|

|

| 灯籠と道標 | 高森本陣 | 島田川通船発着場跡 |

朝8時30分に出発した歩きは、明日からの仕事もあり、JR米川駅から14時49分発の電車で帰路に着きました。 朝8時30分に出発した歩きは、明日からの仕事もあり、JR米川駅から14時49分発の電車で帰路に着きました。JR米川駅 |

|

差川から徳山まで(約18.5Km) |

| 平成17年10月29日(土) |

|---|

JR岩国駅で岩徳線に乗り換えJR米川駅を8時58分に着き徳山に向かって出発です。今日は天気にも恵まれ快適な歩きができそうです。 JR岩国駅で岩徳線に乗り換えJR米川駅を8時58分に着き徳山に向かって出発です。今日は天気にも恵まれ快適な歩きができそうです。しばらく歩くと「中山峠」にさしかかりますが緩やかな峠で、頂上には従是西熊毛郡・従是東玖珂郡の郡境碑があります。 呼坂宿は地形が蝦の形に似ているので、えび坂が転じて呼坂となった宿場で「呼坂本陣」の跡が残っています。 呼坂宿の本陣の近くにある「訣別の地」は、吉田 松陰の護送の列が安政元年6月3日通過したとき松陰の弟子寺嶋 忠三郎が人混みの中から見送った所です。 |

|

|

|

| 中山峠 | 呼坂宿本陣 | 訣別の地 |

|

| 東周防国熊毛郡・西周防国都濃郡の「郡境碑」は国道沿いにあり、元の碑が自動車事故により壊れて新しく再建されたものです。 郡境碑のすぐ近くに[戎さま]がお祀りされています。 しばらく歩くと本陣・代官所・番所が立ち並んで往時は相当賑わった場所の「花岡勘場」跡には石碑が据えられています。 「遠石の町並み」は、遠石八幡宮の門前町として栄えた町で今でも昔の風情が残っている町です。 道沿いには豊前国より宇佐八幡大神が神馬に跨り、忽然と現れたこの石の上に降り立ったという「影向石」がお祀りしてあり、遠石の地名になったと言われています。 |

|

|

|

|

| 郡境碑 | 戎さま | 花岡勘場の絵図 | 花岡勘場跡 |

|

|

|

| 遠石の町並み | 影向石 | 徳山駅に到着です |

| 平成17年11月19日(土) |

|---|

朝6時31分の電車で出発し、徳山に9時過ぎ到着。 天気も良く前日宿泊予約したホテルがある宮市宿(防府市)に向かって歩き始めました。 「道源休屋」は、永代庄屋格の屋敷で道中の休憩所として広場も設けられ多くの旅人に利用された所です。 福川宿は「筑紫紀行」に人家も300軒ばかりと述べられている宿場町で「福川本陣跡」があります。 福川宿を抜け西国街道は「夜市川の堤防」沿いを進んで行き、山陽自動車道の高架下を歩いて行くことになります。 |

|

|

|

| 道源休屋 | 福川本陣跡 | 夜市川堤防 |

|

「宮島様」は祠に安置されている半身で左脇に鯛を抱えている恵比寿様で水の中に祭られているのでそう呼ばれたものです。 椿峠の頂上には郡境碑が残っており、峠の下りに入ると正面に海浜の集落の富海宿が眼下に見えてきます。 富海宿は、宿馬15匹が置いてあった宿場で「富海宿本陣跡」があります。 富海宿にある「大和屋政助旧宅」は土蔵2階が当時のままで文久3年(1863年)大和挙兵に敗れた中山 忠光公を連れ帰りかくまった所で高杉 晋作の馬関への脱出もここから遂行された所です。 富海宿を抜けるとすぐ橘峠にさしかかり峠の途中の岩は、旅人が瀬戸内海の絶景をこの岩に手を懸けて休んだので「手懸岩」とよばれています。少し歩いていくと「石畳」の道が残っていました。 「境界石」は、2m37cmの花崗岩で北側にある阿弥陀寺に続く道に立っているので道標と言われていますが阿弥陀寺の四至の境界石の一つという説もあります。 二町四方の国庁があったところは史跡公園として整備されており、そこには立派な「国庁碑」が建立されています。 防府天満宮より西へ100mの所に宮市の本陣をつとめた兄部家の「宮市本陣跡」があり、この前の道は萩往還と重複しており多くの旅人で賑わったことと思います。 ここで16時半になり、今日の歩きは予定通りで予約したホテルに向かいました。 |

|

|

|

| 宮島様 | 椿峠からの富海宿 | 富海宿本陣跡 |

|

|

|

| 大和屋政助旧宅 | 手懸岩 | 手懸岩からの眺望 |

|

|

|

| 石畳 | 国庁碑 | 宮市本陣跡 |

| 宮市から嘉川まで(約19km) | ||

| 平成17年11月20日(日) |

|---|

| 6時30分まだ薄暗い中ホテルを出発します。 今日も良い天気で良い歩きの日になりそうです。 | ||||

宮市本陣前の萩往還と重複する道を西に向かって行くと右手に萩に向かって行く「萩往還の道」があり、更に西に進みます。

|

||||

| 「大崎の渡し跡」は、川幅八拾四間ある佐波川を渡るために大崎の庄屋へ船一艘が交付され、公用の外は一人15文、馬10文の渡船賃であり、諸大名の渡しの時には加勢が必要で佐野村から安政6年(1859)には半年の間に10人から20人が19回も出ていた記録が残っています。 現在「佐野峠」は、人がほとんど通らない道ですが、地元の人が歴史の道を大切にという心で手入れされており、頂上には「籠立場跡」があります。頂上からの風景は中国路随一の見晴らしの良い所と多くの文人に称賛された所で、すぐ右下には、山陽道の佐波川サ−ビスエリアです。 |

|

|

|

| 佐野峠道 | 頂上の駕籠立場跡 | 佐野峠頂上からの風景 |

|

| 「長沢池」を右手に見てそこから国道を横切り左手に進んで行くと山陽本線の「札場の踏切」に出ます。更に街道を進んで行くと「陶の建石」と呼ばれる1.5mの平らな石が立っており、ここの地名の立石はこの石から由来していると言われています。 |

|

|

|

| 長沢池 | 札場の踏切 | 陶の建石 |

| 「東津舟渡し場跡」は、年貢米がここに集められ舟で大阪に運ばれる港として賑わった所です。「嘉川」は、農業の傍ら旅人相手に商売をする者が多く今も往時の面影を残しています。 | ||

|

|

|

| 東津舟渡し場跡 | 東津舟渡し場絵図 | 嘉川の町並み |

| 13時05分JR嘉川駅到着です | ||

| 嘉川から厚狭まで(約20km) | ||

| 平成17年12月30日(金) |

|---|

年末の休みになり、前日歩くコースを調べ、少し準備不足のまま子供に車を運転させて嘉川まで。 年末の休みになり、前日歩くコースを調べ、少し準備不足のまま子供に車を運転させて嘉川まで。目的地の厚狭駅に迎えにこさせることで今回はJRの時間も気にせず8時30分嘉川をスタートです。 嘉川ICからは長い緩やかな登りの道で昔はおいはぎでも出ていたのでしょうか「おいはぎ峠」という食事処があります。

|

||||

| 食事処のおいはぎ峠のすぐその先には東 周防國 西 長門國と刻まれた「国境の碑」が建っています。「山中市」は宿馬15疋を備えた宿場で上市と下市に分かれており上市には格子戸の家が残っていました。 |

|

|

|

| 国境の碑 | 山中の町並み(上市) | (下市の本陣跡) |

|

| 「新幹線の高架下旧街道」の道は車に全然逢うこともなく、昔の風情が残っています。「舟木一里塚跡」は国道2号線から下へ降りその跡地には地蔵像一基と太子堂が建立されています。「舟木御茶屋跡」は、現在の宇部市楠総合支所にあります。「逢坂」は緩い登り坂で逢坂のバス停から右手に旧街道があり、「逢坂の石畳」は千林尼の托鉢行による喜捨浄財で630m造成されその石畳が5m程度残されその他は舗装されています。その先には「旧街道」が地元の人により草刈りの手入れもされ残っていました。 |

|

|

|

| 新幹線高架下の旧街道(振り返って) | 舟木一里塚跡 | 舟木御茶屋跡 |

|

|

|

| 逢坂の旧街道 (入り口付近) | 逢坂の石畳 | 旧街道(草刈りがされています) |

| 15時20分厚狭駅に到着です。このたびは準備不足もあり途中で2回道を間違ってしまいました。次のコースは十分下調べをして行こうと思います。近くの温泉で汗を流して車で帰路につきました。 |

| 厚狭から小月まで(約14km) |

| 平成18年2月26日(日) |

|---|

前日、山口県の湯田温泉で職場の学生時代の後輩達が送別会をやってくれ、好都合とばかり新山口駅から新幹線で厚狭駅へ行き、8時30分出発です。 今回のコースは、JR線を少し離れて高杉 晋作のお墓がある吉田宿を経て半宿であった小月まで歩くコースです。 30分程歩くと右 吉田道と刻まれた「道標」があります。吉田道は、車もあまり通らずノンビリと歩け快適です。 福田から庚神さまの手前に相当ぬかるんだ所があり雨が降った後は注意が必要です。 登り坂を登り切ったところに「庚神さま」があります。 |

| 道 標 | 庚神さま前の道 | 庚神さま |

吉田宿から小月までは、一里2町20間(4、256m)で吉田宿は「惣家数四百二十二軒」 「惣人数千六百三十七人」で宿場町として繁栄した所です。吉田宿の萩街道と合流する所に「右上方道 左萩道」の「道標」があります。その前には、恵比須堂がありそこが「高札場」跡になります。 吉田宿から小月までは、一里2町20間(4、256m)で吉田宿は「惣家数四百二十二軒」 「惣人数千六百三十七人」で宿場町として繁栄した所です。吉田宿の萩街道と合流する所に「右上方道 左萩道」の「道標」があります。その前には、恵比須堂がありそこが「高札場」跡になります。

|

||||

|

吉田宿には、奇兵隊が屯所の一つとして使った「長慶寺」や江戸時代に50名程が執務していた吉田勘場跡の朽ちかけた茶色の土壁残っており、「一里塚跡」や維新の志士高杉 晋作の菩提をとむなうため山県 有朋が高杉の愛人おうのに与えて住まわせた「東行庵」もあります。 吉田から小月までは木屋川沿いに歩き小月には庚神のくぼみの中に米2斗が軽く入る「庚神塚」や「一里塚跡」があります。 |

| 長慶寺 | 吉田勘場跡 | 一里塚跡 |

| 東行庵 | 庚神塚 | 小月の一里塚跡 |

|

小月から下関まで(約16km) |

||

| 平成18年4月8日(日) |

|---|

小月には、大学卒業後30年位会ってなく、年賀状等で以前から一杯飲む約束もしていた友人が街道沿いに住んでいます。また翌日には(4月9日)は、前回立ち寄った吉田の東行庵から下関までの維新・海峡ウオーク(30km)が開催されるのでそれにも参加するため、小月に行き夜一杯友人と飲む約束をして13時小月の町を出発です。 小月には、大学卒業後30年位会ってなく、年賀状等で以前から一杯飲む約束もしていた友人が街道沿いに住んでいます。また翌日には(4月9日)は、前回立ち寄った吉田の東行庵から下関までの維新・海峡ウオーク(30km)が開催されるのでそれにも参加するため、小月に行き夜一杯友人と飲む約束をして13時小月の町を出発です。間もなく、長州藩初代藩主の毛利 秀元の二男 元知がその領地を与えられ長府の支藩として石高一万石の清末藩の「清末藩邸跡」があります。

|

||

| JR長府駅を過ぎると街道沿いに「白壁の塀」が残った所があり、「功山寺」は、元治元年(1864)12月15日夜高杉 晋作が挙兵した所です。功山寺前の道を2.5km歩くと国道9号線に出てき、昔の街道は、このあたりからはっきりしないようで国道9号線を進みます。「平家の一杯水」は壇ノ浦の戦いで深手を負った平家の武将が水溜まりを見て飲んだら真水だったがもう一口飲もうとしたら塩水になったという伝説の残る地に祠があります。 |

| 白壁の道 | 功山寺 | 平家の一杯水 |

| 壇ノ浦を左手に見ながら歩くと「長州砲」が関門海峡を睨んで展示されています。、しばらく歩くと亀山八幡宮があり、正面の傍らには昭和29年移設され、ここが山陽道の基点九州渡航の起地なり山陽道一番塚なりと案内板に書かれている「山陽道の碑」があります。ここから800m位には右 上方道 左 すみよし道と刻まれた「道標」があります。 |

| 長州砲 | 山陽道の碑 | 道標 |

|

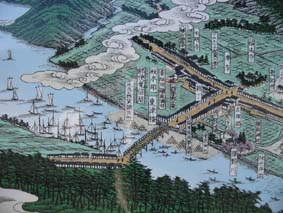

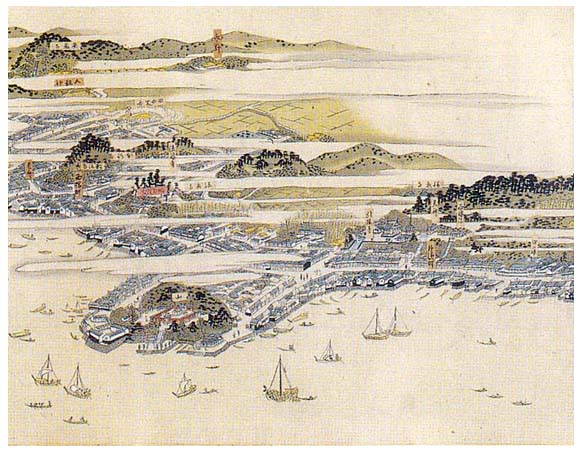

西国街道を歩かれた多くの人は、亀山八幡宮の山陽道の碑があるところが終点であり基点とされていますが、碑は移設されたものであり、800m先には上方道と刻まれた道標がありますし、この道標近くあたりが「歴史の道調査報告書」でも山口県の西国街道の終点であり基点と推測されますので私はここで山口県内の歩きを終わりとします。時計をみると17時10分。ホテルに戻ってこの夜は友人と遅くまで学生時代の話で盛り上がりました。 西国街道の呼び方は、広島・岡山・山口県では旧山陽道と呼ばれて紹介されていました。兵庫県内では西国街道と呼ばれています。 左は 赤間関の絵図 |